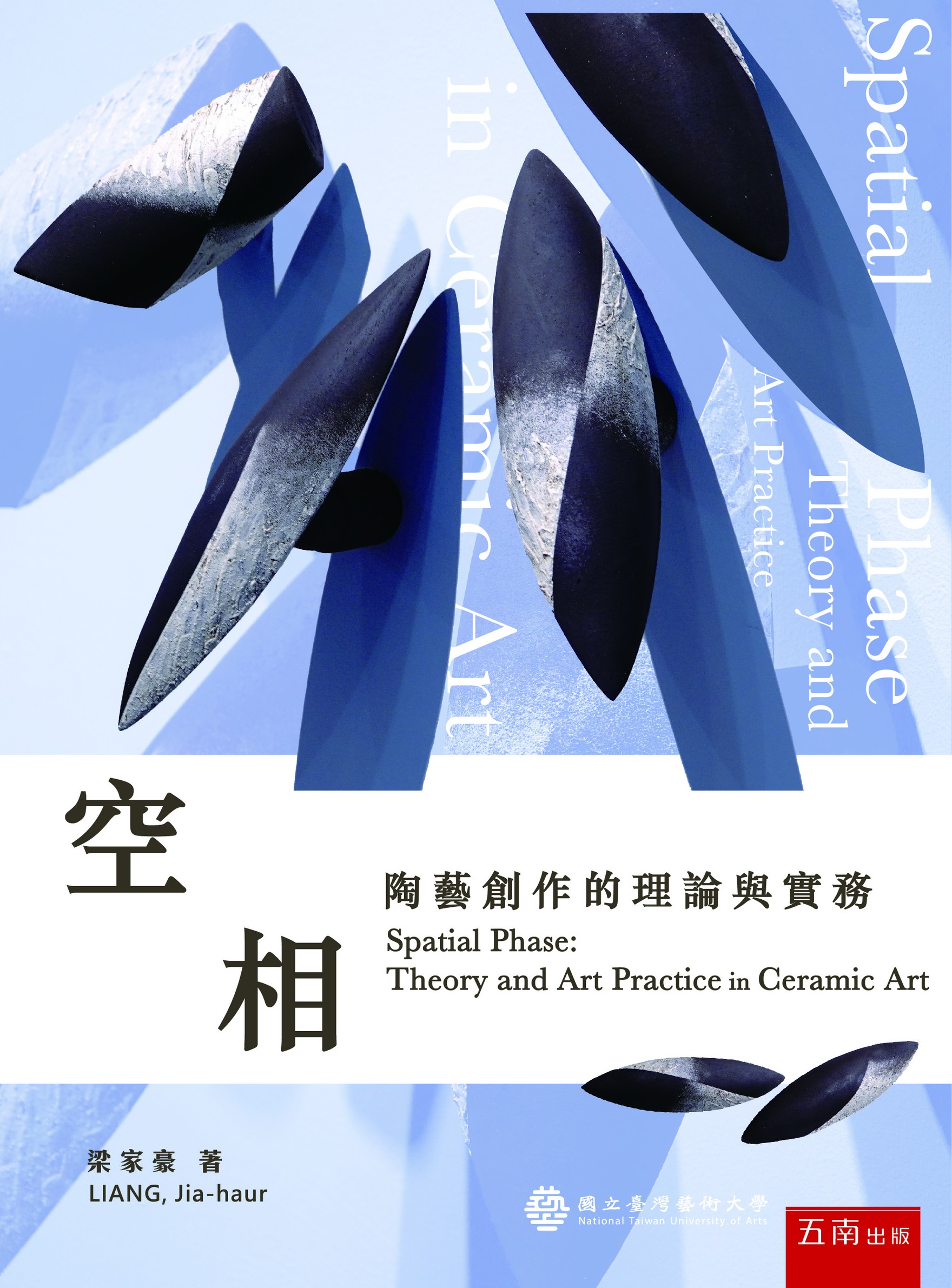

空相:陶藝創作的理論與實務

空相--陶藝創作的理論與實務_

作者: 梁家豪

出版單位:國立臺灣藝術大學

出版日期:2024/12

版次:初版一刷

語言:繁體中文

規格:平裝 / 184頁 / 17 x 23 x 1cm / 單色印刷

ISBN:9786267141861

價格 :新台幣380元

本書以作者自身的陶藝創作為例,聚焦於結合陶藝的理論與創作實務。創作的動力源自於自我意識的構成,創作者個性和作品表現之間息息相關,所感興趣的題材與元素必定與自身有著緊密的關係,透過自我內在的省思與檢視會更加完整。並在創作研究過程中,不斷地來回修正作品表現與文字闡述,形成互為引導的狀態,並從閱讀中建構知識理論系統。

從「生活經驗的積累」、「學理探索」及「創作實踐」三方面相輔相成,是作者對創作研究與反思的態度,尤其對於黏土材質語彙及空間表現感到興趣,以「空相」為創作主題,以空間元素進行創作更能真實反映自己的經驗與喜好。造形上以抽象的形式呈現,強調形而上的精神思維,將陶瓷造形本體形態簡約化,在虛與實、陰與陽、內與外之間,發覺更多的可能性與材質魅力。

梁家豪 LIANG, Jia-haur

國立臺灣藝術學院工藝學系學士BFA

國立臺灣藝術大學造形藝術研究所碩士MFA

澳洲雪梨大學視覺藝術博士PhD

現任:國立臺灣藝術大學工藝設計學系專任教授、臺灣工藝學會理事長

2010年於新北市板橋成立個人工作室Studio 138,熱愛陶藝教學與創作研究,深感學工藝、做工藝、教工藝、用工藝是一件令自己滿足幸福的事,體認當代陶藝不僅止於用與美的範疇,更是一門融合藝術、材料與科技的總合知識。目前執教於國立臺灣藝術大學工藝設計學系,擔任陶瓷工作室主持人,經常帶領學生出國參展見習,開拓藝術視野,累積豐富的國際經驗與連結。此外,個人陶藝創作曾榮獲國內外知名博物館典藏,近年出版《陶藝筆記》專書、數位教材與校審日文陶藝專書,將陶藝向社會大眾推廣,不遺餘力。

曾任全國大學美術術科考試委員、臺灣工藝競賽評審、臺灣工藝之家評審、新竹美展評審、桃源美展評審、苗栗陶藝競賽評審、法藍瓷FRANZ光點計畫評審、文化部獎助參與文化創意類國際展賽評審、鶯歌陶瓷博物館國際駐村評審、桃園市立美術館典藏審議委員、新北市教育局技藝競賽評審、新北市文化局文資訪查委員、中華民國陶藝協會顧問、台北陶藝學會顧問、台灣陶瓷學會陶藝委員、國際陶藝學會IAC會員。2023年榮獲「臺灣開放教育卓越獎」優良課程、2024年榮獲台灣陶瓷學會「陶藝貢獻獎」。

目錄

推薦序一

推薦序二

自序

第一章 緒論

第一節 創作動機與目的

第二節 創作架構與流程

第三節 創作內容與方法

第四節 創作範圍與限制

第五節 名詞釋義

第二章 學理基礎

第一節 容器造形的探討

第二節 道家美學的啟發

第三節 素材主義

第三章 創作理念

第一節 創作發展過程

第二節 創作內涵

第四章 內容形式

第一節 空間裝置與複數形式

第二節 作品說明

第五章 方法技巧與創作過程

第一節 成形方法

第二節 裝飾技法

第六章 結論

第一節 創作成果

第二節 檢討與展望

參考文獻

回想自大學時期開啟了陶藝創作之路,始終以真誠的態度面對自己的創作,過程中深受黏土的吸引逐漸愛上陶瓷,認知陶藝可以讓我用一輩子的時間去學習和探索。陶瓷是水、火、土的造物,它和人類的心靈與生活關係是如此地貼近。作為一種獨特的文化和藝術表達的載體,特別是有著悠久歷史和豐富內涵的陶瓷藝術,和其他的藝術領域一樣,應致力於系統地、完整地進行理論分析和總結,無論是對傳統陶瓷工作者還是現當代陶瓷藝術的發展都有積極的意義。

創作者和材料之間始終是平行對話的關係,陶瓷材料是構成一件作品的骨架,建構在其上的則是創作者的思緒和美感經驗。在創作上我個人比較傾向認同材料藝術的主體性,認為作陶藝首先是一個「勞動」的概念,是體力和心力交織的行為,往往能在實踐的過程中察覺材料之美、欣賞技藝之美,因此經驗和經歷成為我創作的動力和教學的依靠,「技」與「道」向來是我實踐和論述的主要內容。

本書改編自2023 年《空相—梁家豪陶藝創作研究》,內容大多是自己陶藝創作的理論研究和教學思考已發表之文章,分別回溯2022 年我於國立臺灣圖書館雙和藝廊及2023 年於新北市立鶯歌陶瓷博物館所進行的個展,以自身的陶藝作品為例,內容聚焦於結合陶藝的理論與創作實務,僅能以當前有限的知識和經驗與讀者分享。在教學中我也常以自己的論述和作品與學生分享,每當在講述和討論過程中發覺不盡詳細和全面時,都促使我重新梳理和思考。因此,在原來論文的基礎上把自己近年累積的思考和經驗融入,以學術性的架構撰寫成書。

由衷感謝曾經指導提攜過我的師長,劉鎮洲教授、小路光男教授、呂琪昌教授、蕭銘芚教授、張清淵教授、廖瑞章教授、魏炎順教授,您們都是我尊敬的貴人和學習典範;感謝始終默默付出和支持我的家人,以及許多對我關照愛護的前輩和同事,使我在陶藝創作和教學研究之路堅定前行;感謝國立臺灣藝術大學圖書館支持教師學術出版;期望以本書和同行、朋友分享討論,並對正在學習的學子有所裨益。